薬局のお会計

「個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

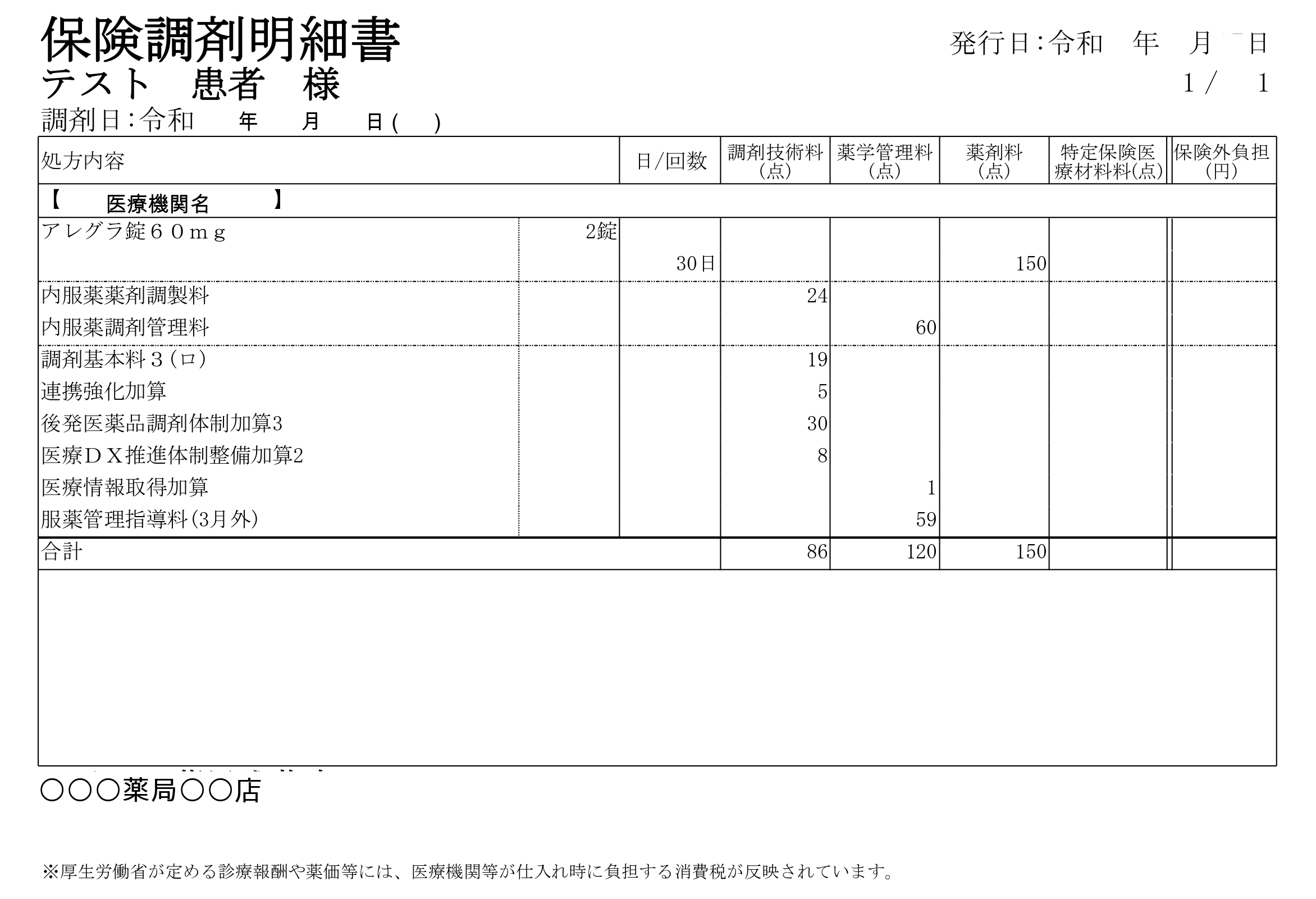

調剤明細書について

当薬局では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。なお、明細書には、使用した医薬品の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

調剤管理料について

患者さまやその家族等から収集した患者さまの副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報やお薬手帳、薬剤服用歴に基づき、受け付けた処方せんの内容について薬学的分析・評価を行ったうえで患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。

調剤基本料について

処方せんを受付けるときにかかる料金です。但し、異なる保険医療機関から発行された複数の処方せんは、別々の受付となります。厚生労働省が定める基準(処方せんの枚数、薬局の施設状況など)によって、薬局ごとに調剤基本料は異なります。

| 基本料 | 調剤基本料1 | 調剤基本料2 |

調剤基本料3 |

特別調剤基本料 |

| 点数 | 45点 | 29点 | 24点/19点/35点 | 5点/3点 |

| 薬局 イメージ |

個人経営の薬局 |

病院の前にある薬局 (門前薬局) |

チェーンの薬局 | 病院の中にある薬局 (敷地内薬局) |

後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤に関して、一定の条件を満たしている薬局が追加して頂く費用です。

後発医薬品の使用割合に応じて算定でき、3区分あり、後発医薬品の使用割合が高い薬局ほど高い点数が加算できるようになっています。

薬局では、医療費を抑えお薬代の負担が軽くなるジェネリック医薬品の調剤を積極的に行っています。

連携強化加算

第二種協定指定医療機関の指定:災害や新興感染症の発生時に、必要な対応ができるよう体制を整備している薬局が追加して頂く費用です。

災害や感染症の爆発的流行時の対応について

医療DX推進体制整備加算

質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を満たしている薬局が追加して頂く費用です。

加算店舗は、以下の体制を整備しております。

・患者様の同意の上で、オンライン資格確認を通じて診療情報、 特定健診情報、医薬品情報等を取得し、調剤、服薬指導等時に 当該情報活用しています。

・質の高い医療を提供できるようマイナンバーカードの健康保険証利用の促進、電子処方せんや電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取り組みを実施しています。

医療情報取得加算

オンライン資格確認(オンラインで患者さんの医療保険の資格を確認するシステム)を導入している保険医療機関において、患者さんの薬剤情報や診療情報を活用して診療を実施することを評価する加算です。

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

薬剤師が患者の服薬状況を一元的かつ継続的に把握し、医師と連携して服薬指導を行った場合に頂く費用です。

かかりつけ薬剤師

地域支援体制加算

厚生労働省が定める基準(開局時間やお薬の在庫数、在宅業務の実績など)を満たしている薬局が調剤基本料に追加して頂く費用です。

地域支援体制加算掲示

在宅患者訪問薬剤管理指導料

病院へ定期的に通うのが難しく、在宅で療養している患者さんに対して、薬剤師が医師の指示のもと、定期的に患者さんの自宅に訪問し、薬歴管理や服薬指導などを行ったときに算定できる薬学管理料です。

在宅薬学総合体制加算

在宅薬剤管理の実績や在宅業務の対応体制、麻薬の備蓄、無菌製剤処理の体制など、在宅訪問を行うために必要な体制や設備、実績などを評価した加算です。

服薬管理指導料

処方された薬剤の適正使用のため、患者さまごとに作成した薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、患者さまにあわせて薬剤の服用に関する基本的な説明、患者への薬剤の服用等に関する必要な指導を行い、必要性を個別に判断した上で継続的服薬指導(フォローアップ)を行います。

薬剤料

薬価基準に基づいて、処方されたお薬の量を所定単位毎に五捨五超入で算出した費用です。全ての薬局で同じ金額です。

4月の調剤報酬改定のたびに見直しが行われております。

国では新薬の特許が切れた後に販売される「ジェネリック医薬品」の使用を推進しており、「ジェネリック医薬品」をご利用いただくと、「薬剤料」を新薬よりも金額が抑えられます。

ジェネリック医薬品の場合、新薬と同等の有効性や安全性があるだけでなく、お薬の形を小さくしてあったり、苦みを抑えるためにコーティングを施していたり、より飲みやすくなるように工夫・改良が重ねられています。